di Manuel Bastioni,1997

Giulianova, come molte altre citta', a causa di un progresso urbanistico mal gestito, ha perso gran parte della sua antica bellezza, sacrificando tutte le sue risorse in favore di un banale ma redditizio sviluppo costiero. Pur lasciata a se stessa, la citta' alta sorprende spesso, rivelando, a chi pazientemente la studia, piccoli gioielli di architettura antica. Elementi "in via di estinzione" a causa del processo di stratificazione dovuto al tempo e ai restauri mai eseguiti. Gli edifici rinascimentali sono infatti letteralmente coperti, schiacciati, assorbiti, mutilati dalle ondate di edilizia successiva; in particolare gli ultimi cento anni sono stati un vero e proprio colpo di grazia alle testimonianze storiche che avevamo. Cio' che si trova sulla superficie di Giulianova sta insomma sparendo sotto i nostri occhi, nell'indifferenza totale della maggior parte dei cittadini giuliesi. Ma la citta' antica ci offre una possibilita' in piu' per effettuare le nostre indagini; essa infatti, al riparo dalle manomissioni moderne, custodisce una struttura quasi totalmente inviolata fin dalla sua costruzione, che potrebbe rivelarci elementi sicuri sulla primissima fondazione acquaviviana: un sistema di cunicoli sotterranei organizzato in modo da formare una complessa opera di ingegneria idraulica. Il primo importante dato che potremmo trarne e' un ulteriore contributo all'identificazione del progettista della citta'. Gia' in base alle poche, sparute conoscenze attuali, dobbiamo riconoscere a costui un'abilita' non comune al suo tempo; vediamo il perché. L'acquedotto piu' semplice, realizzato gia' da tempi antichissimi, consiste nell'incanalare l'acqua pura direttamente dai fiumi o dai laghi, sfruttando il principio dei vasi comunicanti mediante condutture di pendenza costante.

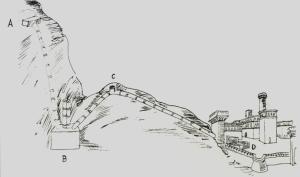

Disegno ricavato dai trattati di Francesco Di Giorgio Martini: si vede la soluzione piu' semplice, adottabile soltanto quando si ha una sorgente su un punto piu' alto (A). Lungo il percorso vi e' una cisterna di decantazione (B) con due sfiatatoi ed un pozzo di ispezione (C); infine l'uscita nella fontana (D). Strutture del tipo B e C erano sicuramente presenti anche a Giulianova.

A Giulianova il problema non era cosi' semplice;l'idrografia del territorio non permetteva l'applicazione di questo metodo, non essendoci nei dintorni una sorgente di acqua posta ad un livello piu' alto della citta'. L'architetto, per non ricorrere a decine di chilometri di condotto avra' cercato necessariamente di individuare delle falde sotterranee usando una serie di metodi basati sull'osservazione di determinati fenomeni naturali. Diversi trattatisti descrivono questi sistemi. Fra essi Francesco di Giorgio Martini e' uno dei piu' chiari ed esaurienti. Grazie a lui possiamo avere un'idea della complessa procedura che il nostro architetto avra' dovuto seguire per trovare l'acqua. Un primo orientamento erano i tipi di erbe ed alberi che crescono in corrispondenza di terreni molto umidi (e quindi sopra le falde): giunco, canne, edera, unghia cavallina, solatro, turina coda di cavallo e felce sono erbe indicatrici, mentre anche l'ontano, il salice, il pioppo nero ed il frassino segnalano la presenza di acqua in profondita'. A questo primo esame seguiva l'osservazione delle terre, assai piu' importante; a seconda del terreno l'acqua poteva essere piu' o meno presente, pulita o sporca, buona o cattiva etc... Questa fase era molto accurata e veniva presa in considerazione una grande varieta' di casi: creta, tufo, sabbione, ghiaia, sabbia dura, rena, carbunculo, selce, sasso rosso, etc... L'ultima operazione era costituita da una serie di prove sperimentali, alcune abbastanza complicate, basate essenzialmente sul fenomeno dell'evaporazione. La ricerca di una falda avra' richiesto quindi una notevole esperienza, considerando soprattutto che la collina giuliese e' coperta prevalentemente da terreno argilloso, che essendo impermeabile, impedisce all'acqua di scendere in profondita', e quindi di accumularsi, come d'altronde ricorda lo stesso Martini: "Nel terreno da vasi e vasi, overo crete non e' da cercare, non si trovara' acqua per nulla, perché non essendo porosa, non ha concavita' né acqua che in sé genera". A complicare ulteriormente la problematica giuliese c'e' anche la vicinanza del mare, che crea cuscini di acqua salata che fungono da contenitore dell'acqua dolce. Un problema in piu' per il sistema di erogazione, che non doveva attingere l'aqua marina. La qualita' di un'eventuale falda giuliese non poteva quindi essere molto alta, tuttavia il problema fu risolto, e in maniera molto soddisfacente, perché, in caso di assedio un guasto all'acquedotto o una pur momentanea diminuzione della portata avrebbero potuto essere fatali. Non dimentichiamoci, infatti che Giulianova era una cittadinella militare, motivo in piu' per scegliere la difficile ricerca di acque locali invece di convogliarle dall'esterno attraverso tubazioni che potevano essere facilmente tagliate dal nemico. Come e' stata realizzata dunque questa difficile opera di ingegneria? Di cio' che ne rimane abbiamo purtroppo solo una vaghissima idea: secondo alcune voci, le acque venivano convogliate da due collettori principali, provenienti da due zone poste agli antipodi dell'abitato antico (P.zza Belvedere e Via Dell'Asilo) in un bacino sotterraneo sotto al punto in cui oggi sorge il Municipio. Da li' avrebbero alimentato alcune fontane sul pendio est della collina (segnalazione del signor Filippo D'Ilio). Il signor Filippo D'Ilio seppe, da un cantoniere del comune, che nel 1940 un gruppo di operai risalirono un buon tratto delle condotte, accedendovi dalla fontana di fronte al confettificio Orsini, e alla fine del percorso, si trovarono di fronte ad una "vasca" da cui partiva un altro condotto diretto verso sud. Infine abbiamo url idea dell'aspetto dei condotti grazie ad un ritrovamento casuale avvenuto in occasione di lavori di manutenzione stradale di fronte alla statua di Gaetano Braga. Tutto cio' che a suo tempo fu ricavato da quella situazione e' stata soltanto qualche foto. Le immagini ci mostrano comunque l'alto grado di finitura dei condotti realizzati in laterizi e coperti a volta a botte.

La traccia dei condotti emersa durante dei lavori di rifacimento del manto stradale. Si osservi il buono stato dei mattoni, nonostante il trascorrere di 500 anni, segno di un'accuratissima progettazione.

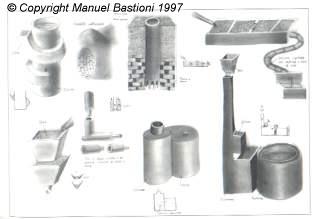

Qualche anno fa vi fu un ulteriore ritrovamento casuale, ben piu' importante: nella Piazza Buozzi, in prossimita' del Duomo, fu scoperta una cisterna di decantazione, per molti aspetti simile a quella utilizzata sotto il cortile d'onore del palazzo ducale di Urbino. La cisterna era stata gia' deturpata da lavori per alcuni impianti inerenti S. Flaviano, ma fu l'amministrazione a dare il colpo di grazia, interrando completamente la struttura dopo appena due giorni (nonostante gli appelli di alcuni cittadini). Ovviamente non abbiamo neppure una foto. Tornando alle soluzioni tecnologiche adottate dal nostro architetto, possiamo fare ancora delle supposizioni. e' possibile che questi, dopo aver verificato la qualita' non sufficiente delle falde locali, abbia deciso di integrarle con l'acqua piovana; volgendo a suo favore la natura impermeabile del nostro suolo e la pendenza naturale del terreno (l'ubicazione del bacino di raccolta e' infatti ai piedi del pendio abitato). Per documentarci su questo aspetto, abbiamo cercato un applicazione concreta (vicina al nostro caso) di utilizzarlo di acqua piovana;l'abbiamo trovata in un'opera alla quale ha partecipato Francesco Di Giorgio Martini: il palazzo Ducale di Urbino. Nella dimora del duca di Montefeltro, i sistemi di approviggionamento idrico usati sono tre: tutti basati sulla raccolta di acque piovane, ma studiati in modo da differenziare la qualita' di acqua fornita, a secondo della destinazione. Per le cucine ad esempio, un sistema tecnologicamente molto curato di raccolta, filtraggio e conservazione, posto sotto il cortile d'onore, e' in grado di fornire acqua potabile purissima, meno raffinato e' il sistema per le lavanderie, la tintoria e la neviera e ancora piu' semplice e' quello per le stalle. Visto le numerose corrispondenze tra il palazzo urbinate e il palazzo ducale giuliese (Mario Montebello, "Francesco Di Giorgio Martini e Giulianova",1994; Mario Montebello, "Il palazzo ducale a Giulianova", 1988) sarebbe il caso di controllare che tali raffinati sistemi non siano stati usati anche da noi. A questo punto, riconosciute le difficolta' affrontate nella costruzione di un acquedotto giuliese, e di conseguenza l'abilita' non comune del progettista, possiamo dare il nostro contributo alla sua identificazione, dicendo con certezza che non poteva essere un semplice tecnico locale, ma un architetto ed ingegnere dotato di una esperienza e di un bagaglio culturale che vanno ben oltre i confini abruzzesi.

Alcuni sistemi di filtraggio e conservazione delle acque, restituite da alcuni disegni dei trattati di Francesco Di Giorgio Martini.

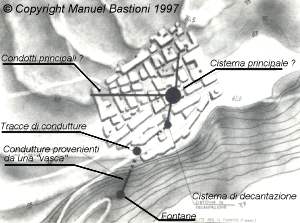

Oltre a questo vi e' un altro fondamentale motivo alla base dell'importanza dei condotti giuliesi per la comprensione della nostra storia. Per capirlo basterebbe dare uno sguardo allo schema del sistema di approvvigionamento idrico e fognario del palazzo di Urbino: le localizzazioni delle diverse cisterne, degli scivoli per i rifiuti solidi, delle caditoie e dei pozzetti, forniscono una esatta proiezione della pianta dell'edificio, individuando con precisione anche la funzione di ogni singola stanza; infatti i condotti piu' filtrati individuano le cucine, gli scivoli indicano la stalla, le caditoie corrispondono ai bagni etc... A Giulianova potremmo avere quindi ulteriore materiale per l'identificazione del palazzo ducale e non solo; in ambito urbanistico, sapendo quali zone venivano servite dall'acquedotto, potremmo addirittura individuare la divisione originaria delle funzioni sociali ed economiche, anche fuori dalle mura.

Una cartina riassuntiva del territorio con le ubicazioni ricavate dalle varie segnalazioni.

Purtroppo, le manomissioni avvenute nell'ultimo secolo hanno irrimediabilmente compromesso il delicato equilibrio del sistema, che aveva, come valvole d'uscita per il "troppo pieno" una serie di sbocchi nelle fontane. Con la demolizione di alcune di queste ultime, l'acqua, non potendo piu' uscire si e' infiltrata nella collina giuliese, indebolendone la stabilita'. Si presume quindi che per questo motivo molti condotti stiano crollando, rischiando cosi' di perdere per l'ennesima volta, un altro tassello della storia italiana.